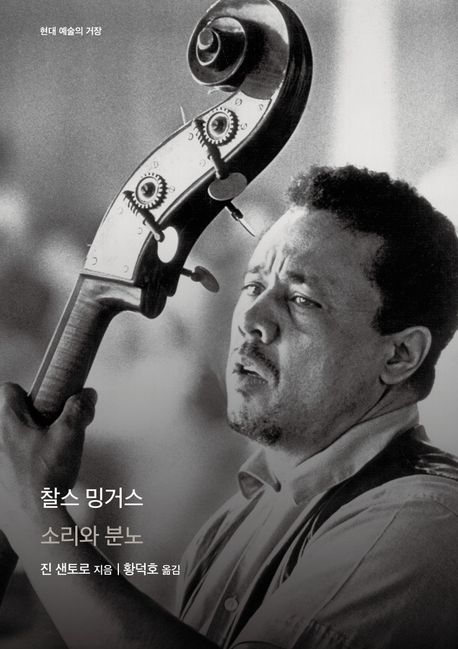

[찰스 밍거스 ; 소리와 분노] - 진 샌토로

- Johnk

- 조회 수 146

찰스 밍거스 소리와 분노 현대 예술의 거장

진 샌토로 저/황덕호 옮김 | 을유문화사 | 2023년 09월 30일 | 962P

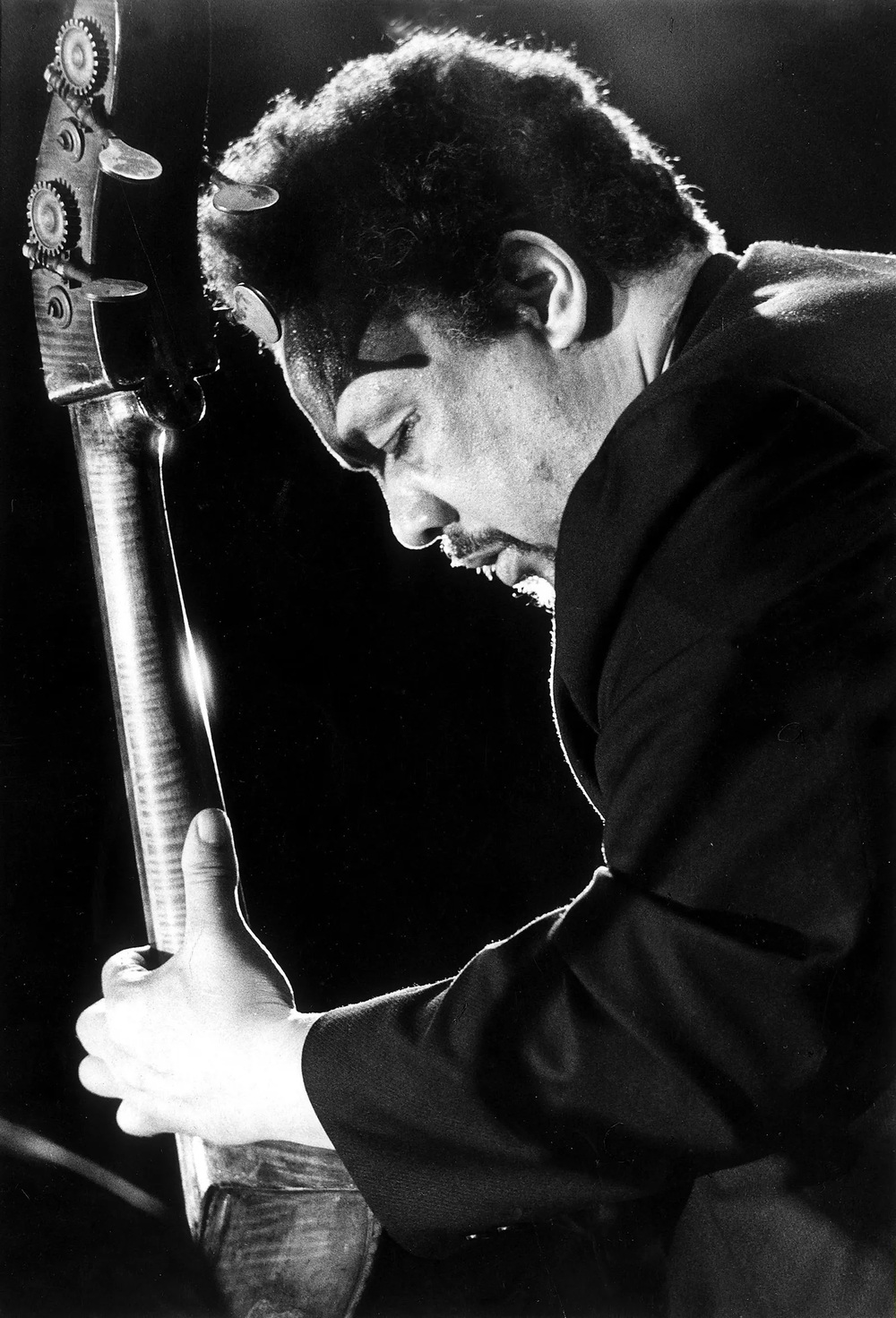

찰스 밍거스의 음악을 들을 때마다, 그의 음악이 분노에 차 있다는 느낌이 들었다. 어떤 때는 그 정도를 넘어서, 그로부터 공격받고 있다고 느낄 정도다. “찰스 밍거스. 분노로 가득했던 재즈계의 이 전설적인 남자”라는 첫 마디로 시작하는 진 샌토로의『찰스 밍거스: 소리와 분노』(을유문화사,2023)는 밍거스에 대한 이런 오해를 풀어줄 수 있을까.

대부분의 연주자들이 음악적 환경에서 자라난 것과 달리, 밍거스는 음악과 아무런 관계 없는 가계에서 태어났다. 직업 군인이었던 그의 아버지는 제대를 하고 우체국 공무원이 된 후 감독관 직위에까지 오르게 되었는데, 그는 평생 *브리지 게임에 열을 쏟았다. 밍거스는 재혼한 아버지의 두 번째 부인에게서 태어났는데, 그를 낳은 어머니 역시 음악적 소질을 갖고 있지는 않았다. 그럼에도 밍거스의 세 자녀들은 모두 악기를 하나씩 익혔어야 했다. 밍거스의 아버지는 유럽 클래식 음악이 자식들에게 사회적 지위와 부르주아다운 품위를 갖추게 해줄 것이라고 생각했다. 밍거스의 큰 누나 비비언은 그림을 그리고 싶어 했으나 억지로 피아노를 배워야 했고, 작은 누나 그레이스는 성악 대신 바이올린을 강요당했다. 그리고 여덟 살 난 찰스에게는 트롬본이 주어졌다. 몇 주 동안 트롬본을 연습하던 그는 악기를 첼로로 바꾸었고, 놀랄 정도로 빠르게 이 악기를 익혔다. * 카드를 사용한 게임으로 일종의 두뇌게임. 도박과는 다르다.

밍거스는 열두 살 때 라디오에서 엘링턴을 듣고서 곧바로 엘링턴의 음악에 빠져들었는데, 그때는 밍거스가 학교에 입학해서 자신이 흑인임을 자각했던 무렵이다. “찰스 밍거스에게 미국 인종주의의 강박적인 모순은 내면적인, 지극히 내면적인 것이었다. 때때로 그것은 자기모순적인 모습으로 표출되기도 했지만 인종은 그에게 고통스러운 열등감이었다.” 밍거스는 흑인 인권운동가이자 교육자였던 W. E. B. 듀보이스가 인종주의 사회에서 유색인이 걸려드는 ‘이중 의식’의 덫을 평생 껴안고 살았다. “듀보이스의 관점에서 미국의 모든 유색인은 근본적으로 정신적 분열 상태에 있다. 그들은 그들을 배제하고 그들 삶의 방식을 폄하하고 깔보는 지배적 문화의 관점에서 자신들을 바라본다. 그러나 역설적인 것은, 그들은 그 사회의 토대와 자기기만 그리고 보다 커다란 사회의 한계를 볼 수 있다는 점이다. 그것은 보다 특권을 누리는 사회 성원들로서는 거의 볼 수 없는 부분이다.”

흑인은 백인 인종주의 사회에서 백인의 기준으로 자신을 평가하는 동시에, 백인이 간파하지 못하는 미국 사회의 근원적인 부조리를 본다. 이런 이중 의식은 흑인의 내면을 분열시키고 무기력하게 한다. 밍거스는 전미유색인지위향상협회(NAACP) 회원이면서도 딸들이 백인 남성과 결혼하기를 원했던 아버지의 꿈을 이해할 수 없었다. 밍거스가 덫에서 빠져나가기 위해 선택한 것은 힌두교의 여섯 종파 가운데 하나인 베단타였다. 그는 열일곱 살 때 멘토였던 흑인 화가 파월 테일러에게서 예술과 사회에 대한 지식을 흡수하는 한편 베단타 신앙까지 받아들였다. ‘앎의 끝’, ‘궁극의 깨우침’을 뜻하는 베단타는 인간의 낮은 본성을 극복하고 이타적인 실천, 숭배, 명상, 마음의 조절을 통해 더 높은 본성을 드러내라고 가르친다. 그 길을 통해 사람들은 우주의 근본적이고 통합적인 정신에 접근할 수 있는 것이다.

첼로를 켜던 밍거스는 LA 청소년 필하모닉의 단원이 되었고, 아버지가 그를 자랑스러워했음은 물론이다. 그는 예민한 귀를 가졌지만 악보를 읽는 것에는 끝내 실패했다. 조던중고등학교 오케스트라에서 점점 높은 역할을 맡으면서 악보를 읽는 훈련이 부족했던 밍거스는 곤란에 빠졌다. 그런 때에, 같은 동네의 주민이자 조던중고등학교의 동급생인 버디 콜렛(색소폰ㆍ플륫 연주자)이 열네 살 된 밍거스에게 악기를 바꾸어 보라고 조언했다.

“그렇게 제안한 이유는 인종 때문이었다. 버디가 그에게 강조한 것은, 클래식 음악은 백인에게만 열려 있다는 것이었다. 반면에 재즈는 재능 있는 흑인이 정상에 이르도록, 혹은 적어도 그가 살아갈 수 있도록 만들어 준다.” 버디의 조언은 아주 적절했다. 흑인들에게 “아메리칸 드림이 자랑하는 기회와 평등의 약속은 음악적인 형태로 대변되었다. 음악의 세계 내부로 들어오면 적어도 미국에서 인종을 지배하는 규칙은 유예된 것처럼 보였다.“

버디가 그런 제안을 하게 된 또 다른 이유는 그가 용돈벌이를 하던 밴드에서 튜바 주자가 나갔기 때문이다. 버디는 튜바 주자가 나가는 것을 계기로 재즈 초창기의 움파(oom-pha) 스타일에서 벗어나고 싶었다. 그는 첼로 연주자라면 베이스도 쉽게 배울 수 있을 것이라고 생각했다. 버디는 밍거스가 두 누이와 함께 하는 트리오는 그다지 인상적이지 않다고 밀어 붙였다. 그러자 밍거스는 ”부모님을 기쁘게 해 드리려고 할 뿐”이라면서 두 손을 들었다. 핫도그가 5센트, 학교 점심이 10센트일 때, 주말 결혼식과 동네의 댄스파티에서 연주를 하는 아마추어 밴드는 50센트에서 10여 달러까지 벌었다.

1945년 말이 될 때까지 밍거스가 활동했던 LA 재즈 연주자들에게 비밥(Be-Bop)은 거의 소문으로만 들리는 음악이었다. 그것은 뉴욕 현상이었고, 녹음 파업과 전쟁 시기에 성장했으며, ‘빅애플’이라고 불렸던 도시의 음악인과 지식인들의 작은 동네 밖에서는 별 영향을 미치지 못했다. 밥(bop)은 스물세 살 밍거스의 안중에 없었다. 오히려 그의 관심은 그보다 앞서 있거나 진지한 연주자로 자리 잡은 지미 블랜튼(네 살 위), 오스카 패티퍼드(동갑), 레드 캘린더(여섯 살 위) 같은 베이시스트보다 더 뛰어난 연주자가 되는 거였다. 하지만 그러기 위해서 그는 자신이 무시했던 밥(Bop)을 새로 이해해야만 했다. 스윙 시대의 밴드보다 소규모였던 밥 밴드는 즉흥을 중요시했고, 전면에 선 관악기 주자들이나 피아니스트와 같은 독주자들과 동등한 지위를 드러머와 베이스 주자에게 부여했다.

“비밥은 불협화음이나 아무 내용도 없는 소리의 분노처럼 보였다. 하지만 이 음악은 뜨겁고도 새로운 리듬을 반영했으며 전후 미국인의 삶의 갈등을 표현했다.” 무엇보다도 밥은 자의식의 예술이 아닌가. 밍거스는 1950년 밥의 본고장인 뉴욕으로 활동지를 옮겼다. 그러나 그는 장르의 테두리를 정할 수 없는 무한대의 음악가였다. “밍거스는 전위주의자들의 화신이었다. 그는 듀크 이전 시절부터 자신의 시대 이후까지 재즈 역사를 보란 듯이 가로지르고 있었다.”

평생 베단타 신자였던 밍거스는 자신이 죽으면 화장을 하고 그 재를 갠지스 강에 뿌려달라는 유언을 했고, 그의 유족들은 그의 유언을 충실하게 따랐다. 그는 살아생전 일상에서나 음악 비즈니스계에서 베단타의 가르침대로 살지는 못했지만, 하지만 그의 분노는 예술의 결정체가 되어 우리 곁에서 노래하고 있다.

P.S 필자는 《East Coasting》(Bethlehem,1957)을 시작으로 《Pithecanthropus Erectus》(Atlantic,1956)를 듣는 사이에 이 글을 마쳤다.

- 책 표지.jpg (File Size: 226.2KB/Download: 9)

- 1.jpg (File Size: 225.8KB/Download: 9)

- 2.jpg (File Size: 914.8KB/Download: 9)

- 12322.jpg (File Size: 54.2KB/Download: 9)

- Brody-CharlesMingusCarnegieHall.jpg (File Size: 973.6KB/Download: 11)