⚡시대 초월해 어쿠스틱 재즈에 영감 주는 명작[Nefertiti] - 마일스 데이비스(Miles Davis) 2nd Quintet

- Johnk

- 조회 수 415

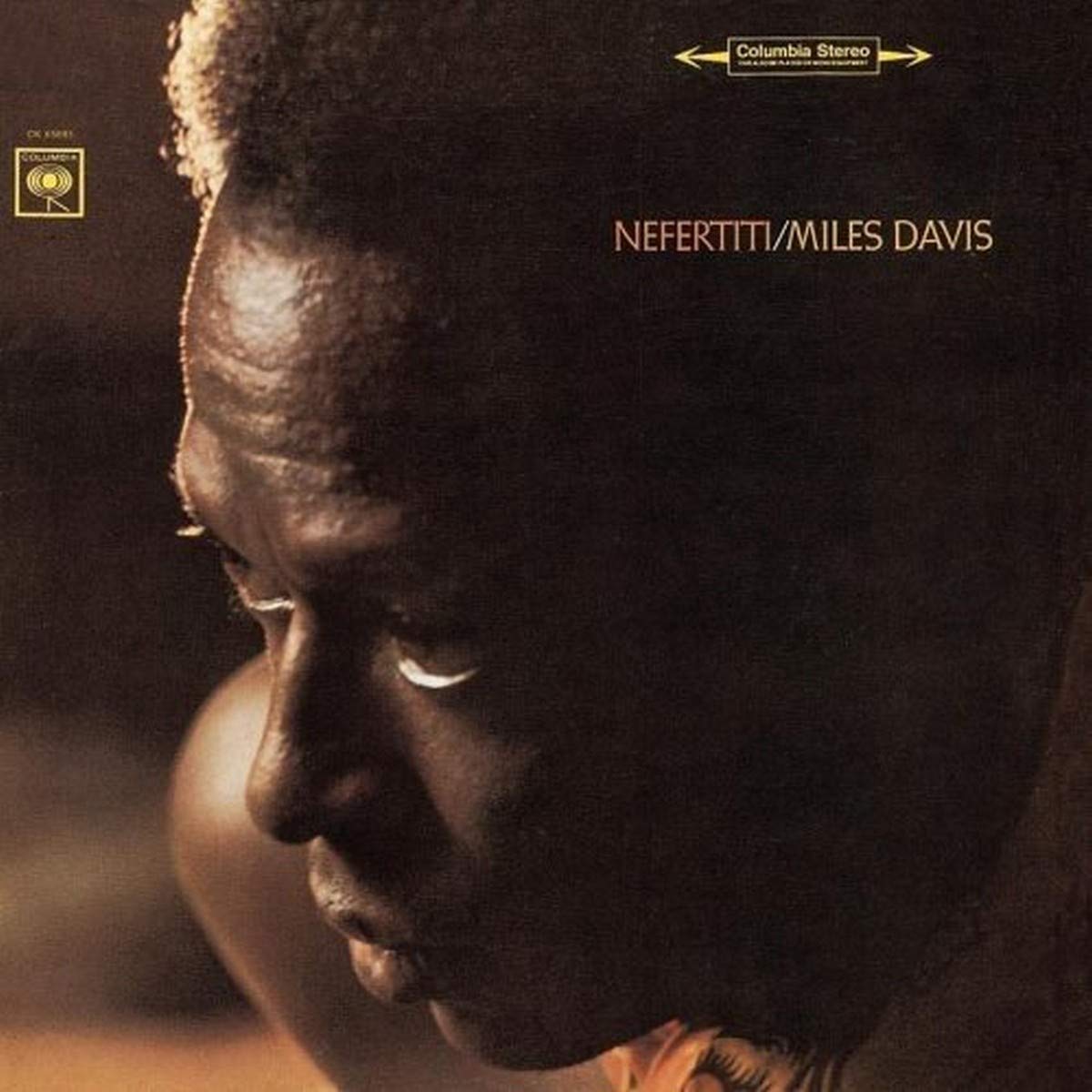

마일스 데이비스(Miles Davis) <Nefertiti>

Columbia/1967

7 Hand Jive (First Alternate Take)

8 Hand Jive (Second Alternate Take)

9 Madness (Alternate Take)

10 Pinocchio (Alternate Take)

Bass – Ron Carter

Drums – Tony Williams*

Engineer – Fred Plaut, Ray Moore

Photography By – Bob Cato

Piano – Herbie Hancock

Producer – Howard A. Roberts (트랙:4~6) Teo Macero (트랙 1~3)

Tenor Saxophone – Wayne Shorter

Trumpet – Miles Davis

Recorded on June 7, June 22–23 & July 19, 1967, at Columbia's 30th Street Studio, known as "The "Church", in NYC

시대 초월해 어쿠스틱 재즈에

영감 주는 명작

글/재즈 기타리스트 정수욱 사진/Sony Legacy

계절이 바뀌는 건 언제나 그렇듯 아쉬운 일이죠. 여름의 강렬한 햇살과 뜨겁게 포화된 공기의 후끈하고 눅눅한 온도는 당시엔 덥고 불편하게 느껴질 지라도 막상 가을에 가까워지면서 선선하게 바뀌기 시작하면 언제 그랬냐는 듯 괜시리 아쉬워 지기 마련입니다. 너무 더워서 하루빨리 가을이 찾아왔으면 하면서도 동시에 여름의 흥분과 바다내음, 태양의 에너지를 만끽하려면 다시 1년이라는 시간을 기다려야 하니까요. 그러면서도 동시에 가을의 선선함과 건조함을 느끼게 되면 새로 찾아오는 계절의 변화를, 우리는 거부하지 않고 자연스럽게 받아들입니다. 일종의 숙명처럼 받아들이는 거죠. 1960년대 말 재즈 신이 흘러가는 흐름 또한, 그런 변화의 과정과도 아주 흡사했습니다.

마지막으로 무언가를 느끼고 나서 다시 새롭고 낯선 것을 받아들이고 익숙하게 만들어야 하는 시간이 되었다는 사실. 비밥의 시작과 새로운 연장, 익을 대로 익기 시작한 하드 밥에서 이어진 프리재즈와 그 외 다채로워진 실험들 속에서 무언가 새로운 것에 대한 불안함과 기대감들이 교차하던 시기였습니다. 비밥에서 이어지는 재즈의 초기 혁신성이 60~70년대의 일렉트릭, 록, 월드, 프리 재즈 등의 새로운 사조들과 함께 어우러지고 뒤섞이는 과정은 당시엔 다소 혼란스러웠으나 결국은 그렇게 되었어야만 하는, 너무나도 숙명적인 시대적 흐름이었을 겁니다.

이 시기 마일스 데이비스는 1963년 앨범 <Seven Steps to Heaven> 을 시작으로 1964년 실질적인 밴드 구성을 마무리 지은 자신의 위대한 세컨드 퀸텟을 통해 이러한 변화를 지켜보고 있었습니다. 재즈는 물론이고 음악장르를 통틀어 역사상 가장 중요한 실황앨범중 하나인 <The Complete Live at the Plugged Nickel 1965>에서 이 ‘계절의 변화’를 본격적으로 시작했고, 이 시기 <Miles in Europe>, <My Funny Valentine>, <Four and More> 같은 라이브 음반들에서 마일스의 첫 번째 위대한 퀸텟의 레퍼토리들을 새로운 방향으로 틀기 시작합니다. 그리고 마침내 1966년 <Miles Smiles>에서 부터 이 ‘새로운 계절’의 전조가 본격적으로 나타나는데, 스탠더드가 아닌 오리지널 레퍼토리들로 새로운 비전을 그려나가기 시작합니다. 그리고 어쿠스틱 밴드로서의 ‘비공식적인’ 종지부를 앨범 <Nefertiti> 에서 찍고, 이후 다시는 순수 어쿠스틱 재즈 앨범으로 영원히 돌아오지 않게 됩니다.

시대적 변화 기로에 선 마일스

마일스가 ‘앞으로 다시는 어쿠스틱 재즈는 안할거야’ 라는 생각을 갖고 있었는지, 아니면 시대적 변화에 적응하는 과정에서 의도치 않게 순수 어쿠스틱 구성의 시대를 넘긴 건지 알 수는 없습니다. (개인적으로는 정황상 전자로 보고 있긴 합니다. 왜냐하면 그가 어쿠스틱 재즈에 못다한 미련이 남았었다면 이후 세상을 떠나기 전까지 최소한 한차례 다시 그런 작업을 했어야 했는데 전혀 그러지 않았죠. 록 퓨전의 영역으로 넘어간 이후의 마일스는 마지막까지 그 영역에 머물러 있었습니다. 세상을 떠나기 몇 달 전 퀸스 존스의 간곡한 요청에 의해 길 에번스와 함께 하던 빅밴드 편성을 시도하긴 했지만 그건 이벤트 성이라고 봐야 옳을 겁니다) 퀸시 트루프를 통해 쓰여진 <마일스 데이비스 자서전> (1989년 마일스 생전 발간된 책이라 가장 정확하다고 알려진 책이지만 생각보다 세컨드 퀸텟의 얘기가 많이 담겨 있지는 않습니다)에서도 이 이야기는 하지 않지만 나름 유추는 해볼 수 있습니다. 즉, 자의든 타이든 이 후, 마일스 역시 이런 흐름과 기류를 타게 되고 재즈 전체도 결과적으로 그렇게 진행 되었죠. 그 후 실제로 ‘음악의 계절’이 바뀌어, 앨범 <Miles in the Sky>, <Filles de Kilimanjaro>을 시작으로 일렉트로닉과 퓨전으로 완전히 바뀐, 계절에 맞는 옷을 마일스도 갈아입게 됩니다. (일렉트릭 재즈 시기부터 마일스는 더 이상 정장차림으로 연주하지 않게 되었습니다. 마치 록 스타들처럼 화려한 색채의 옷과 선글라스을 쓰곤 했었죠)

마일스가 마지막으로 세컨드 퀸텟 멤버들과 함께 작업한 어쿠스틱 재즈 앨범 <Nefertiti> 은 당시 ‘계절’의 변화를 잘 느낄 수 있는 음악들로 구성되어 있으며 본 작을 통해 볼 때 이후 여러 계절들의 변화에 관한 궁금증들이 함께 이해되고 풀리게 됩니다. 세컨드 퀸텟의 이전 라이브 앨범들에서 마일스와 나머지 젊은 멤버들은 리듬감의 펄스(Pulse)는 존재하지만 화성적 구조에는 얽매이지 않으려했습니다. 이는 오넷 콜맨의 프리재즈와는 조금 결이 다른 프리 임프로비제이션 접근인데, 앞서 언급한 <The Complete Live at the Plugged Nickel 1965> 앨범들에서 이런 면들을 잘 확인할 수 있고, 이후 세컨드 퀸텟의 여러 작품들을 통해서도 이 방법론을 종종 드러내 보였다고 할 수 있습니다. 물론 1965년도 라이브들에선 주로 이전 퀸텟과 <Kind of Blue>앨범의 레퍼토리들로 실험하고 있었습니다. 하지만 이내 이전의 어법을 접고 새로운 접근과 실험으로 바꿔나갑니다. 여기엔 젊은 네 명의 멤버들(이들의 평균연령이 28세라니, 같은 나이대의 다른 뮤지션들(필자를 포함해)이 한 결과들을 비교해보면 자괴감 마저 듭니다!)의 공이 컸습니다. 당시 27살의 천재 재즈 피아니스트 허비 행콕, 마일스를 제외한 가장 맏형이으며, 팀 내 작곡 전문 테너 색소포니스트 웨인 쇼터, 당시 모든 탑 레벨 뉴욕 재즈 뮤지션들의 1순위 섭외 베이시스트였던, 갓 서른이 된 론 카터, 그리고 이 세컨 퀸텟의 가장 중요한 요소였고 보스톤에서 앨런 도슨에게 가르침을 받았던 22살의 천재 드러머 토니 윌리엄스, 바로 <Nefertiti>의 음악은 이들이 함께 만든 새로운 어쿠스틱 재즈의 지침서였으며 60년대 카오스적인 재즈 신의 가장 중요한 창조적 지점중 하나였습니다.

사실 1940년대의 모던 재즈를 상징하는 비밥은 이후 지금까지 재즈의 핵심이자 기본적인 ‘기술적 언어’로 자리 잡습니다. 스타일이 아니라 재즈 뮤지션이라면 누구나 가져야하는 기본 언어가 되었죠. 실제로 비밥의 스타일을 연주 하지 않더라도 자신의 악기로 비밥을 말할 줄 모르면 재즈라는 대화에 참여하기가 힘들게 됩니다. 예를 들어 하드 밥의 대부분 주요 곡 헤드들은 짧고 쉬운 블루스 풍들이 많았지만, 솔로로 들어가면 비밥보다 더 치열하게 라인을 만들어야했고, 여기서 존 콜트레인까지 이어지게 된 셈이죠. 오넷 콜맨에 이르러서야 그 언어에 대한 근본적인 질문을 던지고 의문을 품었던 거지만, 그래도 여전히 근간에는 디지와 버드로 대변되는 용비어천가격인 비밥이 재즈를 소통하는 핵심 언어로 여겨지고 있습니다. 하지만, 마일스의 세컨 퀸텟에 몸담고 있는 젊은 멤버들 역시 그들 못지않게 대단하고 놀라운 것은 기존의 어법에 질문과 의문을 던지고 스스로 답을 찾아나간 것이었고 이를 성공적으로 완성시켜내었다는 점에 있습니다. 물론 마일스의 최종 확인 및 승인이 중요한 자신감으로 작용했겠지만, 이 들의 실험을 옆에서 지켜본 마일스는 이 새로운 접근법으로 기존 레퍼토리를 벗어나려고 했고, 그것이 이 앨범 <Nefertiti>을 비롯한 60년대 중후반 어쿠스틱 퀸텟의 리더작들에 잘 기록되어 있습니다.

개별 수록곡에 관한 이야기들

첫 곡이자 타이틀 트랙 ‘Nefertiti’ 는 수천 년 전 이집트 여왕의 이름이기도 합니다. 20세기 고고학 유적의 발굴 이 후, 그녀의 인종적 배경이이 아프리카 계열이었을지도 모른다는 설이 그 학계에서는 이슈이기도 한데 이게 작곡자인 웨인 쇼터의 음악적 영감이었을지도 모릅니다. 실제로 얼마 전 유튜브 라이브에서 힙합 드러머 퀘스트 러브가 웨인 쇼터에게 이 부분을 물어보는 대목이 있었는데, 웨인 쇼터가 자신이 어릴 때부터 간직하던 니펄티티 두상을 꺼내 보여주기도 했습니다. 이 곡에서 마일스 데이비스는 곡을 연주하는 동안 계속 메인 테마 멜로디만을 느긋하게 반복해서 연주하기로 합니다. 즉, 전통적인 개념의 솔로, 나머지는 컴핑과 반주하고 솔로주자는 싱글라인 만들고를 아무도 하지 않기로 한거죠. 그런데 이 곡은 묘하게도 이 멜로디가 반주가 되고 드럼, 베이스 피아노가 솔로가 되는, 마치 어느 공상 과학 영화에서 마냥 지구 전체가 ‘업사이드다운’이 되어버린, 하지만 중력은 반대방향으로 작용하는 것이라서 기묘하게도 거꾸로 다들 잘 서있는 것 같은 느낌을 주게 됩니다. 특히 “어, 멜로디만 불고 계시네”라고 깨닫는 지점부터 드럼과 피아노의 변화무쌍한 반주가 반복되는, 멜로디를 중심으로 솔로처럼 들리는 묘한 경험은 이전의 재즈 어법에서는 무척 이질적이고 불편한 것이기도 하죠. 곡 후반부에는 멜로디도 돌림 노래 마냥 시차를 보이면서 벌어지기도 하고 공간을 활용하고 드러머의 타임 레이어링과 대화하고, 물론 지금 시대의 재즈 뮤지션들이야 어느 정도 익숙하게 사용하는 접근 방식이지만 이 당시 만에도 극소수 몇몇 뮤지션들을 제외하고 거의 시도되지 않았습니다. 또한 지금 동시대의 재즈 드러머들이 토니 윌리엄스의 드러밍으로 시작 되었다 해도 믿을만큼 그의 역할이 9할인 트랙이라고 할 수 있죠. 나중에 발매된 확장판에서는 여러 가지 실험들이 귀에 띄는데, 트랙 ‘Pinocchio’에서 이런 멜로디반복에 리듬섹션 즉흥컴핑으로 시도한 얼터네이트 트랙도 있습니다.

이지적인 발라드 넘버 ‘Fall’은 ‘Nefertiti’와 ‘Pinocchio’ (웨더 리포트시절 자코 파스토리우스에게 창작적인 영감을 준 곡중 하나)등과 함께 웨인 쇼터의 작곡스타일과 역량을 대표하는 명곡들입니다. 이전 시대의 재즈 작곡가였던 멍크의 창의성을 깊이 이어받아 거기에 새로운 흐름과 스타일을 만든 재즈 작곡가라고 할 수 있죠. 물론 허비 행콕(‘Riot’, ‘Madness’) 과 토니 윌리엄스의 곡(‘Hand Jive’)들도 인상적이었지만, 웨인 쇼터의 곡들은 구성의 측면에서 뫼비우스의 띠 마냥 계속해서 반복해도 끝없는 영감과 신선함의 보고처럼 들리게 만드는 재즈의 명곡들입니다. 전통적인 화성적 악곡들이 없이도 멜로디의 매력과 무게감을 놓지지 않는다거나, 전혀 예상할 수 없는 진행이지만, 엉뚱하거나 혹은 진부함, 어색함이 전혀 없는 그의 음악들은 지금 현대 재즈에서도 여전히 진행형이라고 할 수 있죠. 바로 그 점에서 마일스와 세컨드 퀸텟의 이런 어프로치는 지금도 새로운 영감을 뮤지션들과 감상자들에게 전해주고 있습니다. 비밥이 모던 재즈의 첫 시작 언어였다면, 마일스와 존 콜트레인의 “포스트 밥”의 실험은 아직도 문법과 문장, 문학으로 유지 및 발전되어가고 있는 중이라는 거죠. 제 주변 재즈 애호가 한분의 말을 빌리자면, 지난 50여년간 재즈에서 가장 중요한 뮤지션을 투 탑으로 꼽자면 현재 생존하신 분들 중에서 허비 행콕과 웨인 쇼터는 정상에 계시다 해도 과언이 아니라고 하는데, 필자 역시 이 견해에 상당부분 공감합니다.

한편 이 시기 마일스 데이비스의 트럼펫 솔로들은 조금이라도 더 자유롭고 공간의 제약과 중력을 느끼고 싶어하지 않는 듯한 느낌을 전해줍니다. 때로는 그 특유의 날카롭고 신경질적인 반응조차 음악적으로 들리는 연주들이 종종 드러나는데, 바로 이런 부분은 자연스럽게 이후의 일렉트릭, 퓨전 시대의 또 다른 사운드를 만드는 주요 요소로 고스란히 함께 넘어갑니다.

Epilouge

60년대 후반 어쿠스틱 재즈라는 계절이 마무리되면서, 그리고 때가 되면 마일스 자신도 거대한 시대적 흐름의 한 부분으로서 <In a Silent Ways>, <Bitches Brew> 등의 앨범으로 일렉트릭 퓨전의 시도를 하게 될 것이라는 걸 분명 직감하고 있었을 겁니다. 이후 어쿠스틱 재즈는 포스트 밥이란 어중간한 타이틀을 받아 메인스트림 팝/록의 거대한 물결 옆에 조용히 서서 근근이 생명을 유지 하게 됩니다. 마일스는 이걸 탐탁지 않게 생각했던 모양입니다. 포스트 밥이라는 조그만 배에 남아서 생명을 부지하느니, 메인스트림의 물결을 멋진 서퍼가 파도를 가르듯 다시 음악계의 전면에 등장 하고 싶어 했습니다. 스타로서의 자존심을 잃어버리고 싶지 않았던 거죠. 당시 엘비스, 비틀즈, 제임스 브라운 등을 위시한 메인스트림 팝/록의 흐름은 마일스의 생각보다 더욱 빠르게 재즈를 몰아세우고 있었습니다. 이 무렵 마일스는 젊은 재즈 신예들을 데리고 그의 두 번째 ‘위대한 퀸텟’을 만들어 전통적인 어쿠스틱 재즈의 마지막 남은 미지의 영역들을 실험하고 있었습니다. 이 어쿠스틱 재즈의 시대가 이후 얼마 지나지 않아 록 퓨전에 잠식되어버리지만, 신기하고 아이러니하게도 수십 년이 지난 지금 그 스타일과 음악적 언어로서 아직도 여전히 생명력을 갖고서 다수의 후배 뮤지션들에게 계승 및 진행되고 있습니다. 그 점에서 웨인 쇼터와 허비 행콕, 론 카터, 그리고 토니 윌리엄스, 그리고 보스인 마일스 데이비스의 어쿠스틱 밴드로서의 실험은 기대 이상의 중요한 음악적 성과를 만들어낸 것이라 할 수 있으며, <Nefertiti>,<Miles Smiles>, <Sorcerer> 같은 60년대 중 후반의 어쿠스틱 걸작들을 통해 마일스는 또 다시 현대 재즈의 중요한 밑그림을 완벽에 가깝게 그려내게 됩니다. 정말 돌이켜 다시 곱씹어 들어봐도 대단하고 또 놀랍기만 합니다. 그걸 불과 20~30대의 젊은 나이에 다 만들어내었다니...이런 시대를 초월하는 걸출한 유산들을 우리에게 남겨주었기에 그들을 두고 대가이자 거장이라고 부르는 것이겠죠.

- 1.jpg (File Size: 1.08MB/Download: 57)

- 2.jpg (File Size: 294.0KB/Download: 56)

- 3 마일스 데이비스와 세컨드 퀸텟의 작곡을 담당했던 웨인 쇼터.jpg (File Size: 345.0KB/Download: 57)

- 4.jpg (File Size: 74.5KB/Download: 58)

- 5.jpg (File Size: 184.2KB/Download: 56)

- 6.jpg (File Size: 239.1KB/Download: 58)

- 앨범 커버.jpg (File Size: 100.1KB/Download: 59)