댄 모겐스턴과 마이클 쿠스쿠나 추모 칼럼 (Dan Morgenstern & Michael Cuscuna) - 글과 음반, 자료 통해 재즈 발전시킨 수호자들

- Johnk

- 조회 수 23

댄 모겐스턴(Dan Morgenstern)

마이클 쿠스쿠나 (Michael Cuscuna)

Tribute Special

글과 음반, 자료 통해 재즈 발전시킨 수호자들

댄 모겐스턴과 마이클 쿠스쿠나 Dan Morgenstern & Michael Cuscuna

1929.10 ~ 2024.9 1948.9 ~ 2024.4

글/재즈 칼럼니스트 황덕호 사진/Jack Bradley , Jimmy Katz, Michael Jackson, Thomas Staudter

재즈 평론가 게리 기딘스는 그의 루이 암스트롱 전기 [루이 암스트롱: 흑인, 연예인, 예술가, 천재 Satchmo]에서 “전반적으로 미국의 주요 음반사들이 암스트롱의 카탈로그를 충분히 다루기에는 갈 길이 멀다.”라고 썼다. 특히 “미국의 열성적인 재즈 팬 대부분에게 (암스트롱의) 데카 음반들은 아직 제대로 음미하지 못한 보물로 남아 있다.”고 지적했다.

하지만 그는 암스트롱 녹음의 판권을 갖고 있는 미국 메이저 음반사들의 한심한 안목과 음반 시장의 상업주의를 지적하기 위해 아마도 한 독립 음반사의 발매를 의도적으로 목록에 포함하지 않았던 것 같다(물론 이 독립 음반사의 음반은 일반 시장에서 구할 수 없다는 것이 큰 이유였겠지만).

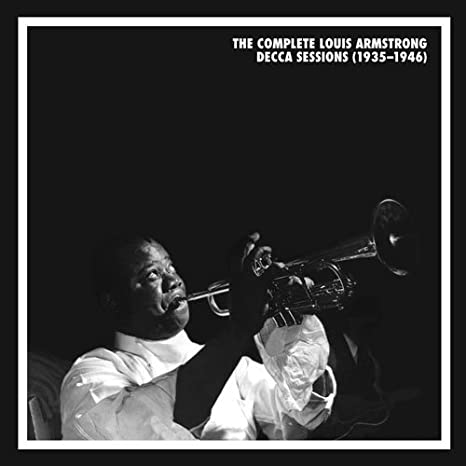

재즈 컬렉터들을 위해 직접 우편 판매를 시도했던 독립 음반사 모자이크의 카탈로그를 보면 암스트롱 음반의 재발매 상황은 달라진다. 이 음반사는 1993년에 [루이 암스트롱과 올스타스의 데카 스튜디오 녹음 전집 The Complete Studio Recordings of Louis Armstrong & His All Stars]을 LP 8장 혹은 CD 7장의 박스세트로 발매했고, 2009년에는 [루이 암스트롱 데카 세션 전집 The Complete Louis Armstrong Decca Sessions] (여기에는 올스타스의 녹음은 빠져있고 대부분이 빅밴드 녹음이다)을 CD 7장의 박스세트로 발매했기 때문이다.

모자이크 레코드사를 통해 발매된 초기시절 루이 암스트롱의 작품 전집들. 마이클 쿠스쿠나와 댄 모겐스턴 두사람은 모두 루이 암스트롱의 업적을 재평가하는데 남다른 공을 들였다.

단순한 음반이라고 하기에는 숭고함마저 느껴지는 이 기록물들은 두 명의 성실한 인재가 없었다면 불가능했을 것이다. 한 명은 모자이크 레코드의 설립자로 이 박스세트의 프로듀서(혹은 재정 프로듀서)를 맡은 마이클 쿠스쿠나. 그리고 또 다른 한 사람은 당시 러트거스 대학 재즈 연구소 소장으로 일하면서 루이 암스트롱 자료에 대한 자문 역할과 함께 장문의 라이너 노트를 쓴 댄 모겐스턴이다. 두 사람의 공통점은 재즈의 사료(史料)들을 체계적으로 수집하고 정리해서 음반, 도서, 콘서트, 전시회의 형태로 오늘날의 재즈 팬들에게 지속적으로 제공했다는 점이다.

재즈에 평생을 헌신했던 두 사람은 공교롭게도 지난 2024년에 생을 마감했다. 그해 4월 20일 그의 고향 코네티컷주 스탬퍼드에서 세상을 떠난 마이클 쿠스쿠나는 75세였으며 같은 해 9월 7일 뉴욕에서 눈을 감은 댄 모겐스턴은 94세였다. 재즈 역사학자 로런 쇤버그는 “루이 암스트롱의 음악이 그랬던 것처럼 모겐스턴의 글은 한 시대를 앞서갔다”고 그를 추모했으며, 쿠스쿠나를 자신의 롤모델로 삼고 있는 재즈 음반 프로듀서 제브 펠드먼은 “쿠스쿠나는 엄청난 족적을 남겼다. 그가 없었다면 대형 음반사들은 과연 무엇을 할 수 있었겠는가?” 라고 그를 기렸다.

재즈 자료에 헌신한 인생

오늘날 재즈에게 저널과 공공기관의 교육이 필수적이라면 댄 모겐스턴은 그 토대를 만든 주역 중 한 명이었다. 미국의 대중 매체들이 재즈에 관심을 보이기 시작했던 1950년대에 모겐스턴은 레너드 페더, 앨버트 머리, 랠프 글리즌, 마틴 윌리엄스, 냇 헨토프, 휘트니 발리엣, 아이라 기틀러 등과 함께 재즈 관련 글을 왕성하게 기고했던 ‘재즈 저널 황금세대’ 중 한 명이었다. 유대인 부모 밑에서 자란 모겐스턴은, 같은 유대계 미국인 가정에서 태어난 헨토프, 기틀러와 달리 미국에서가 아니라 독일 뮌헨에서 태어난 이민자였다. 그가 미국에 온 것은 한 참 성장하고 난 후, 열일곱 살이 된 1947년이었다.

1929년 10월 24일 유대인으로 독일에서 태어난 그의 어린 시절은 고달팠다. 빈에서 성장한 그는 나치의 침공으로 여덟 살 때 파리를 거쳐 코펜하겐으로 이주했고 열네 살에는 다시 스톡홀름으로 피신해야 했다. 하지만 대학살의 공포 속에서도 소년에게는 희열이 찾아왔다. 1940년 열한 살 때 코펜하겐에서 그는 어머니와 함께 미국에서 건너온 피아니스트 패츠 왈러의 공연을 본 것이었다. 소년은 정확히 알 수 없었던 그 음악에 매료되었고 그것이 재즈와의 첫 만남이었다. 이후 장고 라인하르트의 공연마저 보게 된 소년 대니는 10대의 나이에 이미 재즈 팬이 되어 있었고 2차 세계 대전 당시 미군을 통해 들어온 <다운비트>를 보면서 재즈와 미국에 대한 꿈을 키웠다.

1947년 가족과 함께 미국에 도착했을 때 그가 제일 먼저 가보고 싶었던 곳은 자유의 여신상도 아니고 엠파이어 스테이트 빌딩도 아닌 재즈클럽들이 모여 있던 맨해튼 52번가였다. <뉴욕타임스>의 아르바이트생으로 일하던 때가 아직 10대였음에도 불구하고 그는 새벽까지 52번가의 재즈클럽을 종종 탐방했다. 늦은 밤 한 클럽에서 한쪽 다리를 의자 위에 올려놓고 느린 블루스를 연주하던 시드니 베셰의 모습을 대니는 평생 기억했다.

한국전쟁 때 군 복무를 마치고 돌아온 그는 보스턴의 브랜다이스 대학에서 역사학을 공부했다. 이때부터 학교신문에 재즈 칼럼을 쓰기 시작했던 대니는 당시 보스턴의 재즈클럽 스토리빌을 운영하면서 훗날 뉴포트 재즈 페스티벌을 설립한 조지 웨인을 만나 그를 통해 학교에서 아트 테이텀, 스탠 게츠의 음악회를 개최하기도 했다.

졸업 후 <시카고 선-타임스>, <뉴욕 포스트>, <재즈저널>에 기고하면서 재즈 평론가로 활동했던 그는 <메트로놈>(1961년), 훗날 프로듀서가 되는 밥 티엘이 발간했던 <재즈>(’62~’63년)를 거쳐 ’64년부터 ’73년까지 <다운비트>의 편집장을 맡으면서 미국 재즈 저널의 주도적 역할을 해나갔다(어린 시절 유럽에서 <다운비트>를 보았던 대니는 그가 나중에 이 잡지에 편집장이 될 것이라고는 상상도 못 했을 것이다).

하지만 그의 독보적인 업적은 이후에 만들어졌다. 재즈 역사 연구가 마셜 스턴이 1952년에 설립한 러트거스 대학 재즈 연구소의 소장으로 ’76년에 부임한 모겐스턴은 2012년까지 36년간 근무하면서 이 연구소를 재즈 역사 연구의 중심기관으로 육성했다. 러트거스 대학 재즈 연구소를 현재 20만 장의 재즈 음반과 6천 권의 재즈 도서를 소장하고 있는 기관으로 육성한 모겐스턴이지만 그는 그 세월 속에서도 결코 학교 안에 갇히지 않았다. 그는 쉼 없이 재즈 칼럼을 썼으며 그 범위는 전설 속의 거장에서부터 현역 연주자까지 넓고 방대했다. 만년의 한 인터뷰에서 그는 말했다. “이 위대한 음악을 들으면서도 지루함을 느낀다면 그 순간에 나는 이 일을 그만둘 겁니다. 하지만 난 아직도 짜릿함을 느끼고 있어요.”

36년간 재즈 연구소를 이끌다

댄 모겐스턴이 뉴욕으로 처음 와서 호기심에 찬 눈으로 재즈클럽을 드나들기 시작했던 무렵, 마이클 쿠스쿠나는 뉴욕 주에 인접한 코네티컷에서 1948년 4월 20일에 태어났다. 조금 도식적으로 말하자면 그는 1940년대 생으로 로큰롤 세대에 속했다. 하지만 그는 일곱 살 때 라디오에서 우연히 들은 리듬 앤드 블루스에 매료되었고 이후 10대가 되어서도 또래들의 취향으로 완전히 쓸려가지는 않았다(훗날 그는 어떤 음반을 가장 좋아하느냐는 물음에 애틀랜틱 싱글과 블루노트 앨범이라고 대답했다).

드러머가 되겠다고 마음먹었을 때 그가 가장 좋아하는 드러머는 버디 리치와 맥스 로치 였는데 자신이 연주에 재능이 없다는 사실을 곧 깨달았음에도 불구하고 음악에 대한 그의 열정은 사그러들지 않았다. 주말이면 사촌, 친구들과 뉴욕으로 가 레코드 가게를 뒤지고 다녔고, 새벽까지 재즈클럽을 전전하다가 새벽 3시 기차를 타고 집으로 돌아오곤 했다.

마이클은 펜실베이니아대학 워턴스쿨에서 영문학을 공부했지만 그때부터 그의 꿈은 음반사를 만드는 것이었다. 그는 학교 방송국에서 매일 밤 재즈 프로그램을 방송했고 아방가르드 재즈 음반사 ESP에서 파트타임으로 일을 하면서 음악에 대한 꿈을 키웠다. 졸업 후 <롤링스톤스>와 <다운비트>에 칼럼을 기고했고(아마도 이때 그는 처음으로 모겐스턴을 접촉했을 것이다) 필라델피아와 뉴욕의 지역 방송에서 재즈 혹은 프로그레시브 록 전문 프로의 DJ를 맡다가 ’72년 애틀랜틱 레코드의 프로듀서로 일하면서 재즈와 팝 음반들을 제작하는 기회를 잡게 된다. 그리고 2년 뒤에는 프리랜서 프로듀서가 되어 맨해튼, 모타운, 아리스타, 뮤즈, 엘렉트라 음반사의 재즈 음반들을 제작했다.

아마도 그 시절에 그에게 가장 의미가 있었던 것은 ABC 레코드와의 작업이었을 것이다. 쿠스쿠나는 ABC의 산하 레이블인 임펄스 레코드의 음반들을 재발매하는 업무를 맡았는데 레코드 컬렉터였던 그의 지식은 이때 십분 발휘되었다. 그러자 맨해튼 레코드는 그들이 소유하고 있으면서도 폐업 상태에 있던 블루노트 녹음들을 재발매하는 작업을 마이클 쿠스쿠나에게 의뢰하게 되었고 그것은 한 역사의 시작이었다.

프리랜서로 1975년부터 ’81년까지 블루노트 레코드의 재발매를 담당했던 쿠스쿠나는 ’83년 CBS 레코드 출신의 프로듀서 찰리 라우리와 공동으로 모자이크 레코드를 설립했다. 그들은 대형 음반사들이 소유하고 있으면서도 발매하고 있지 않은 재즈 녹음의 판권을 사서 500장 한정 수량만을 제작해 우편으로 판매하는 방법으로 전 세계 열혈 재즈 팬들을 열광시켰다. 모든 앨범들은 여러 장의 박스세트로 제작되었으며 충실한 라이너 노트는 귀중한 자료로서의 가치가 충분했다. 이 현상을 지켜본 당시 블루노트 레코드의 새로운 사장 브루스 런드볼은 음반사를 재발족하면서 ’84년 쿠스쿠나를 재발매 전담 프로듀서로 영입했고 쿠스쿠나는 블루노트 업무와 함께 모자이크 경영을 동시에 진행했다. 그러므로 현재 많은 사람이 듣고 있는 블루노트, 캐피틀, 퍼시픽, 룰렛 레코드를 비롯한 상당 수의 재즈 고전들은(그가 발굴하거나 재발매한 음반은 약 2천 6백장에 이른다) 그의 손길에 의해 우리 앞에 재등장한 것이다. 로런 쇤버그는 이렇게 말했다. “당신이 재즈 팬이라면 누구든 예외 없이 마이클의 덕을 보고 있는 겁니다.”

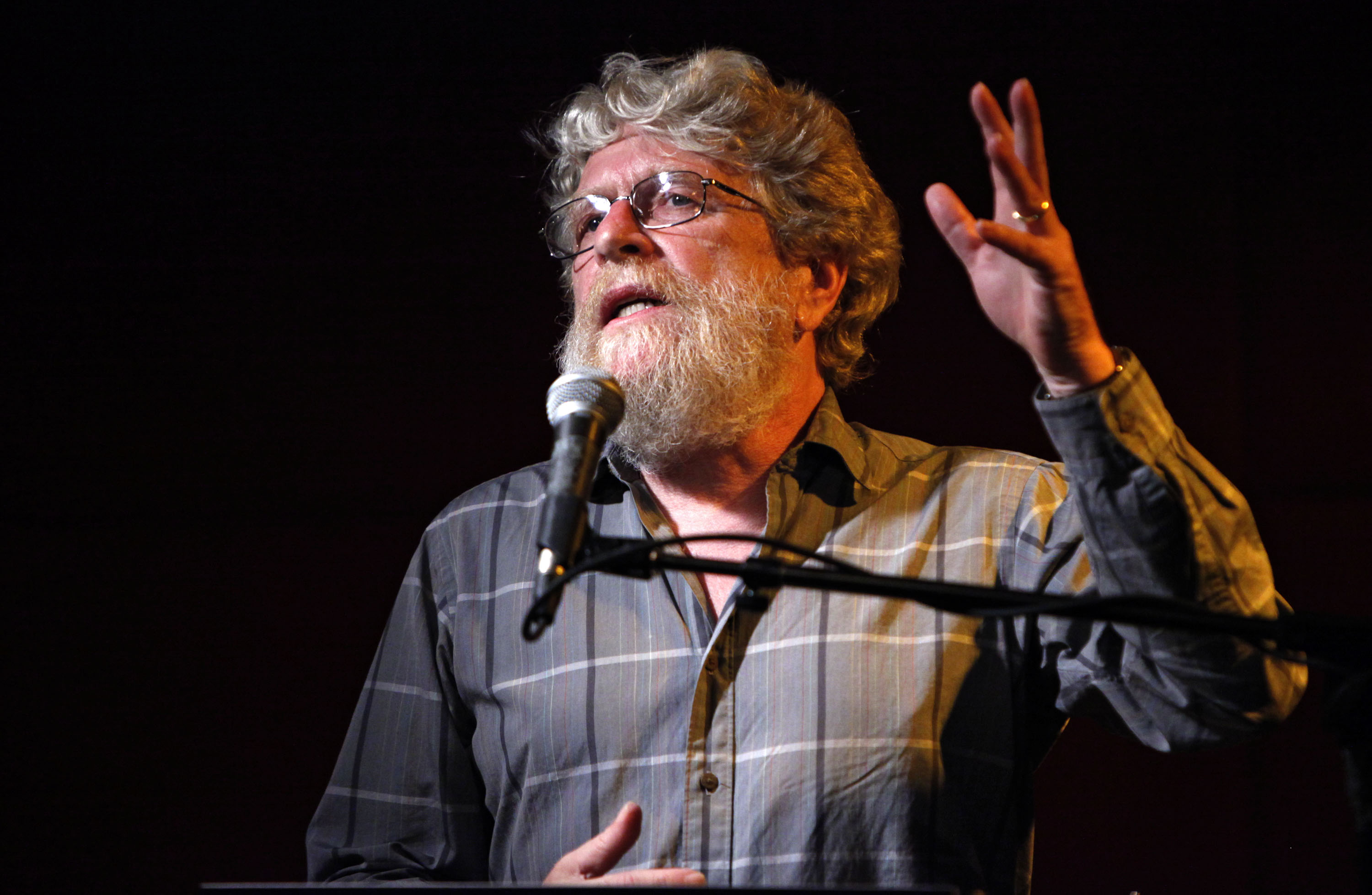

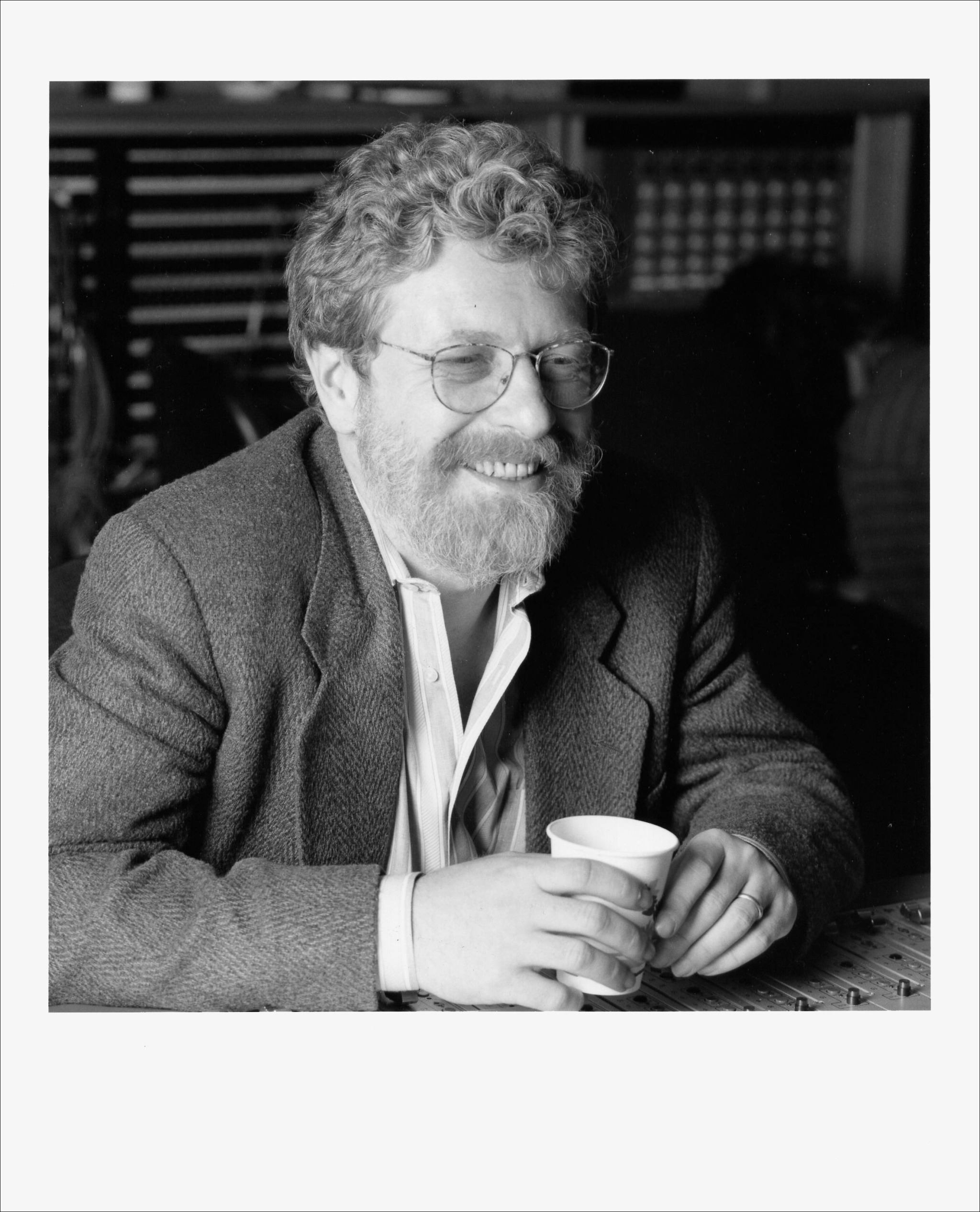

모자이크 레코드 음반 자료를 배경으로 한 프로듀서 마이클 쿠스쿠나의 모습

재즈 녹음의 숨은 보석들을 캐내다

댄 모겐스턴과 마이클 쿠스쿠나에게는 확고한 공통점이 있다. 둘 다 10대 때부터 재즈에 빠져 새벽까지 재즈클럽을 순회했던 경험을 갖고 있으며 같은 세대의 동료들보다 조금 예스러운 취향을 갖고 있고 무엇보다도 재즈를 진정으로 사랑하고 재즈 음악인들을 존경했다는 점이다. 그래서 댄 모겐스턴의 글은 주관적인 주장과 독설이 거의 보이지 않았다. 그러면서도 그의 글이 권위를 가졌던 것은 풍부하고도 정확한 자료 덕분이었다. 그는 모든 스타일의 재즈를 동등한 비중으로 대했으며 새로운 스타일의 재즈가 등장할 때마다 그것을 기준으로 기존의 것을 비판하는 부류의 평론가들과는 거리가 멀었다. “나는 시류에 따라 움직이는 정치적인 태도를 멀리했어요. 그래야만 모든 종류의 음악을 감상할 수 있다고 생각했죠.”

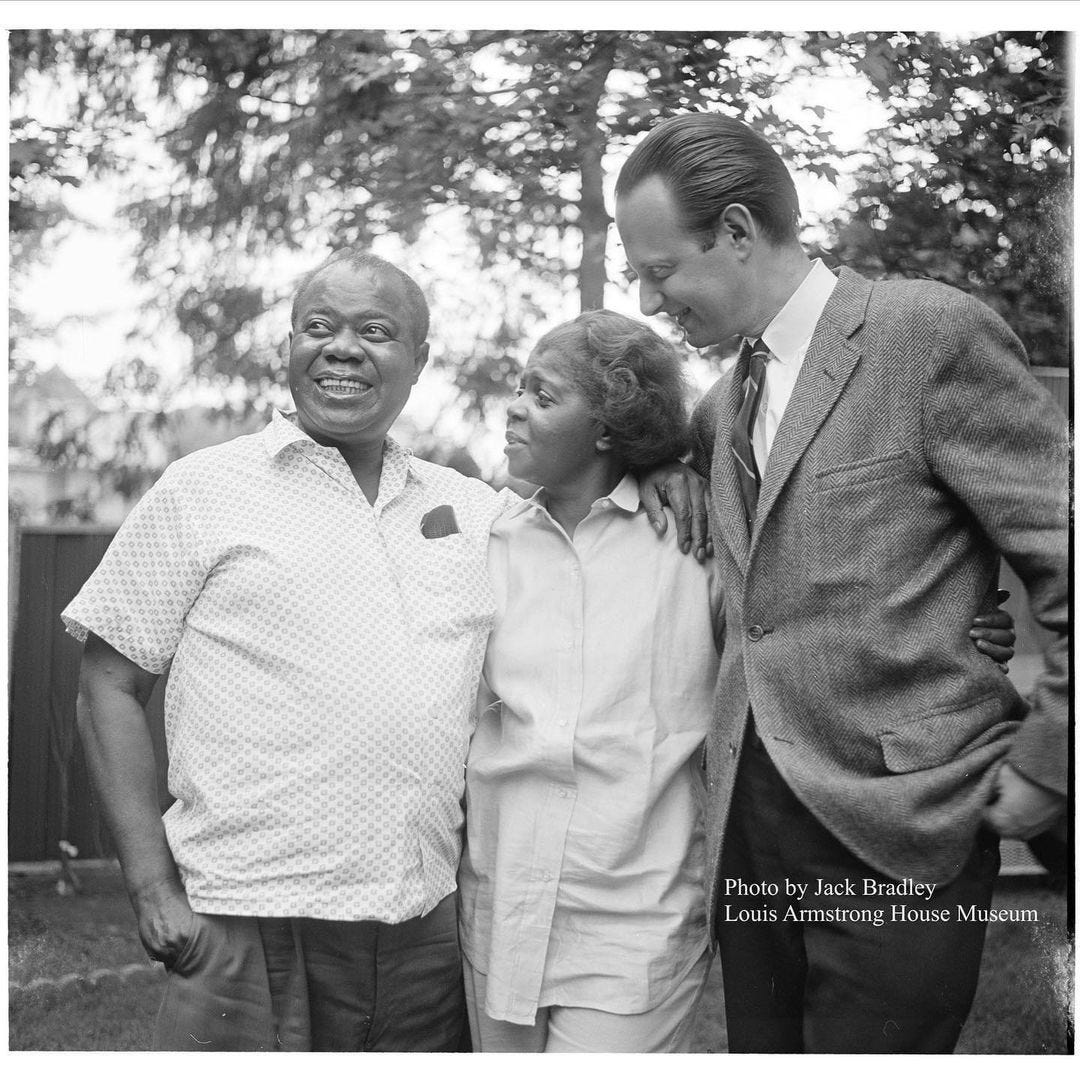

루이 암스트롱의 음악이 상업적인 옛 음악으로 그 예술성을 부정당할 때 그 가치를 외롭게 복원한 사람은 댄 모겐스턴이었으며 콜먼 호킨스, 레스터 영, ‘핫립스’ 페이지, 피 위 러셀, 로이 엘드리지와 같은, 자칫 잊힐 것 같은 옛 명인들에 대한 지속적인 재평가에도 그는 많은 노력을 기울였다. 실제로 모겐스턴은 이들 연주자들과 생전에 깊은 교분을 나누며 그들을 존경했다.

쿠스쿠나는 과거에 발매되지 않았던 옛 녹음을 발굴하면서도 이미 고인이 된 아티스트의 명성에 기대는 욕심을 범하지 않았다. 그것은 한 아티스트를 진정으로 존경하는 태도의 결과였다. 그는 2011년 한 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“만약 내가 정말로 가치 없는 음반을 발매해서 아티스트를 부끄럽게 하거나 아티스트를 불행하게 만든다면 그것은 내가 저지를 수 있는 최악의 죄라고 생각해요. 미발매 상태로 남아 있거나 그 녹음이 공개되지 않는다면 그것은 내가 짊어져야 할 부분입니다. 그 녹음이 공개되어야 한다면 거기에는 합당한 이유가 있어야 해요.”

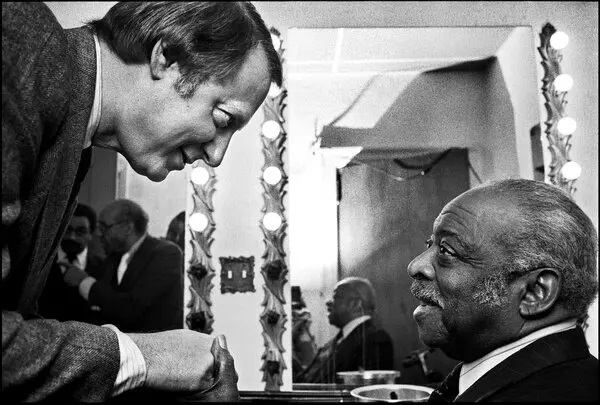

재즈저널리스트 연합에서 주관하는 JJA Jazz Awards 에서 함께한 두 사람 댄 모겐스턴과 마이클 쿠스쿠나. 2008년도

쿠스쿠나는 블루노트의 설립자 알프레드 라이언이 소유했던 동업자 프랜시스 울프의 사진들을 전량 인수해서 풍부한 사진 자료로 보관해 왔다.

자신을 재즈 평론가가 아니라 재즈의 대변인이라고 자처했던 모겐스턴이었지만 그는 훌륭한 라이너 노트로 여덟 번의 그래미상을 수상했고 2007년 국립 예술기금(NEA) 재즈 마스터로 선정되었다. 2004년에 발간된 [재즈와 함께 한 삶 Living with Jazz]는 그의 대표적인 글을 약 700페이지에 담은 선집이다.

마이클 쿠스쿠나 역시 냇 킹 콜의 [캐피틀 트리오 녹음 전집 The Complete Capitol Trio Recording]과 빌리 홀리데이의 [레이디 데이: 빌리 홀리데이 컬럼비아 녹음 전집 (1933~1944) Lady Day: The Complete Billie Holiday on Columbia]으로 그래미상을 받았으며 [마일스 데이비스 퀸텟, 1965~’68: 컬럼비아 스튜디오 녹음 전집 Miles Davis Quintet, 1965~’68: The Complete Columbia Studio Recordings]에 쓴 라이너 노트로 또 한 번의 그래미를 수상했다. 알프레드 라이언과 프란시스 울프 시대의 블루노트 레코드의 정확한 녹음 일자와 음반 목록은 쿠스쿠나가 정리한 한 권 책 [블루노트 레이블 The Blue Note Label]로 남아 있다.

- 1.jpg (File Size: 533.3KB/Download: 1)

- gettyimages-117072581.jpg (File Size: 471.9KB/Download: 1)

- 3 모자이크 레코드에서 정리, 발매한 루이 암스트롱의 데카 녹음 전집 박스셋. 마이클 쿠스쿠나와 댄 모겐스턴 두사람은 모두 루이 암스트롱의 업적을 재평가하는데 남다른 공을 들였다..png (File Size: 80.1KB/Download: 1)

- 3-1 루이 암스트롱과 그의 부인 루실 암스트롱, 그리고 댄 모겐스턴이 함께한 모습. 1965년도.jpg (File Size: 191.9KB/Download: 1)

- 4 모자이크 레코드 음반 자료를 배경으로 한 마이클 쿠스쿠나.jpg (File Size: 719.5KB/Download: 1)

- 6 재즈저널리스트 연합에서 주관하는 JJA Jazz Awards 에서 함께한 두 사람 댄 모겐스턴과 마이클 쿠스쿠나. 2008년도.jpg (File Size: 2.26MB/Download: 1)

- tumblr_572e0d784ca376928ec50448840ff292_9d54300e_2048.jpg (File Size: 792.0KB/Download: 1)

- Louis-Armstrong-146.jpeg (File Size: 40.4KB/Download: 1)

- 07Morgenstern-lmgq-articleLarge.jpg (File Size: 93.9KB/Download: 1)